These Streets Aren‘t Made For Walking

Bei den einen ist es die Zubereitung ökologisch korrekter Speisen in der eigenen Küche. Bei den anderen der abendliche Netflix-Konsum, die morgendliche Yoga-Routine, der Modellbahnbau oder auch die Herausforderung, innerhalb eines Monats möglichst selten in den Supermarkt zu gehen.

Bei mir ist es die Fortbewegung zu Fuß. Aber irgendwas ist bei den meisten Menschen meines Wissens und Umfelds in den vergangenen Monaten übermäßig eskaliert. Mit Recht. Es ist schließlich unsere erste Pandemie, und das erfordert extreme Kompensationstaktiken, um den drohenden Wahnsinn anderweitig zu kanalisieren.

Nun hatte ich schon in den Jahren vor Corona das Spazieren als urtümlichste Form der Mobilität für mich entdeckt. Die Luft ist besser als in der U-Bahn, die Zeit für Beobachtungen der direkten Umgebung länger als auf dem Fahrrad, und weniger stressig als Autofahren und gesünder als Sitzen ist es obendrein. Zuletzt kamen die Vorteile der permanenten Verfügbarkeit selbst im Dauerlockdown, die gewährte soziale Distanz und in meinem Fall die für die Wiederentdeckung der Langsamkeit notwendige Tagesfreizeit hinzu, die man als Reise- und Veranstaltungsautorin in Zeiten wie diesen genießt.

Kurz: Wer mich fragt, wie lange ich von zu Hause zur Friedrichstraße brauche, erhält „eine knappe Stunde“ als Antwort, weil ich automatisch Schrittgeschwindigkeit für die allgemein gültige Währung halte und mehrstündige Fußmärsche pro Tag für völlig normal.

Ich bin also in den vergangenen Monaten wahnsinnig viel durch Berlin gelatscht, und alles, was ich Euch heute mitgebracht habe, sind folgende Erkenntnisse, gehend beobachtet und erdacht.

Gehen? Geht schlecht.

Wer jemals versuchte, sich zwischen Autobahnauffahrt, Gewerbepark und Rapsfeld einen Fußweg von Kleinstadt zu Kleinstadt zu bahnen, der weiß: Die nun folgenden Klagen erfolgen auf sehr hohem Niveau. Aber auch Berlin macht es seinen Gehenden unnötig schwer.

Die zugeparkten Straßenkanten, unterspülten Gehwegplatten, durch jahrezehntelange, ungestörte Verwitterung kultivierten Schlaglöcher sowie - übelste Erfindung von allen - mit Radfahrern geteilten, dabei viel zu schmalen Bürgersteige sind schon eine Zumutung für alle, die gut zu Fuß unterwegs sind. Von Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwagen gar nicht erst angefangen.

Gehwege sind oft zu schmal, zu schlecht gepflegt, vom angrenzenden Grünwerk komplett zugewuchert oder schlichtweg mit Fahrradständern, Parkuhren und Cafégestühl zugeramscht. Dennoch sollte man hoffen, auf diesen zu verweilen und nicht etwa auf die andere Straßenseite wechseln zu müssen. Denn der Weg dahin ist garantiert von einem nie enden wollenden Verkehrsstrom oder einer komplett zu dessen Gunsten gestalteten Ampelschaltung versperrt.

Natürlich gibt es auch schöne Strecken abseits ausgetretener Hauptverkehrspfade, durch Parks, Nebenstraßen und an Flussufern. Doch als Fußgänger:in ist man eh schon langsam; da fällt die Wahl eines Umwegs aufgrund schönerer Routenführung schwer.

Freunde halbvoller Gläser würden formulieren, Potential zur Optimierung des Fußverkehrs sei in großen Maße da.

Dem Fußverkehr fehlt die Lobby

Der Grund dafür ist super simpel: Für seine Verbesserung setzte sich in der Vergangenheit kaum jemand ein. ADAC und ADFC sind fast allen ein Begriff. Aber wer hat, bei allem Respekt für dessen Arbeit, schon mal von Fuß e.V. gehört?

Meiner Vermutung nach erklären zwei Hauptgründe diese Diskrepanz. Zum einen sind es eher die nicht so lauten, nicht so gut organisierten Gruppen, die viel zu Fuß unterwegs sind – Kinder, Alte, Mütter, Menschen ohne das für den Erwerb eines SUV-esken Kleinwagens benötigte Einkommen. Was uns zu Grund zwei bringt: Am Laufen verdient es sich so schlecht.

Für Autos zahlen Leute geduldig mehr als ihren Jahreslohn, und auch ein Fahrrad versorgt Hersteller, Werkstätten und die Warnwestenindustrie gut mit. Doch fürs Gehen benötigt man nur einen dessen fähigen Körper und, wenn man nicht auf Barfuß-aus-Prinzip-Pfaden wandelt, ein paar Schuhe.

Kleiner Nebenkriegsschauplatz unter uns Lauffreudigen: Das allermeiste Schuhwerk ist gar nicht fürs Laufen gemacht. Dabei trifft dieses Urteil nicht nur auf alles mit Absatz, spitzen Spritzen oder aus optischen Gründen auf ein Fußbett verzichtende Sandälchen zu, sondern auch auf die meisten Turnschuhe und Sneaker. Wie schnell die auseinanderfallen, wenn man sich erdreistet, sie als Fortbewegungsmittel einzusetzen, ist ein Skandal.

Einschub Ende.

Für wen niemand brüllt, für den wird auch nichts gemacht. Beim Zu-Fuß-Gehen ist das besonders tragisch, denn es ist so wahnsinnig gut für die Umwelt und uns selbst. Jeder Spaziergang entlastet den Geist und trainiert den Körper, wovon wiederum unser überstrapaziertes Gesundheitssystem enorm profitiert.

Als dritten Aspekt passt die Langsamkeit der Fußgänger:innen nicht in unsere neoliberale Zeit. Von zu Fuß zurückgelegten Wegen alpträumt Friedrich Merz nachts. Man muss sich dafür Zeit nehmen und kann dabei vielleicht noch ein Telefonat, sorry: einen Call absolvieren, aber fürs parallele Powerpoint-Präsentieren, Notizen-Machen und generelle Posen ist keine Gelegenheit. Damit erscheint der Fußweg als unproduktive Zeitverschwendung und total ineffizient. Den dahinter liegenden Profit für die Gesundheit der Einzelnen und damit langfristig für die Gesellschaft als Ganzes zu erkennen, erfordert wiederum Weitsicht und Muße. Und wer hat das in 80-Stunden-Arbeitswochen schon?

Meine innere Rosa Luxemburg feiert diese bewusste Verweigerung gegenüber der offensichtlichen Effizienz zwar sehr. Doch gestresste Menschen mit Job / Kita-Platz / Sportverein am anderen Stadtende sind sich sicher: Fürs Gehen fehlt ihnen schlichtweg die Zeit.

Die Verkehrswende ist auf dem Fuß (noch) blind

Dass Autos nicht das städtische Mobilitätsmaß der Dinge sind, hat mittlerweile, auch mit der Pandemie, sogar die CDU erkannt. Ob Paris, London oder Brüssel, überall werden Innenstadtstraßen umgebaut und teilweise ganz für den Verkehr gesperrt. Sogar in den USA ist aufgefallen, dass sich an Straßen ohne Autoverkehr in Gastronomie und Geschäften mehr verdienen lässt als an denen mit – in diesem Land das alles schlagende Argument.

Der Raum, der geschaffen wird, soll Menschen statt Blech zugute kommen, heißt es allerorts. Gemeint sind damit aber meist diejenigen, die mit dem Rad durchdüsen oder auf Bänken verweilen. Platz und bequeme Strecken für Fußgänger:innen zu schaffen ist nicht die Priorität.

Das Beweismaterial für diese These bietet die Berliner Friedrichstraße, seit vergangenem Sommer Modellprojekt der Autofreiheit. Dabei wurden die durchrasenden Wagen dort schlichtweg durch durchrasende Fahrräder und ein paar an den Fahrbahnrand gequetschte Bänke ersetzt. Für Fußgänger:innen bleibt wieder nur der alte Gehweg, und wer sein Leben schätzt, verlässt diesen nur an den zur Überquerung vor kurzem ergänzten Zebrastreifen (kein Witz).

Autogerechte Stadt hieß die Planungsdoktrin nach dem Zweiten Weltkrieg, der wir die Schnellstraßen-Moloche in unseren Städten verdanken. Aus den Ruinen auf erstanden Stadtautobahnen, Fahrbahnverbreiterungen und Parkhäuser, weil individuelle Mobilität mit dem PKW als modern und zukunftsgewandt galt.

In der Folge teilen diese Schneisen bis heute Wohnviertel härter als die Frage, ob Koriander nun vorzüglich oder nach Seife schmeckt. Zudem leiden Anwohner:innen unter Lärm und Luftverschmutzung nicht nur; sie sterben daran.

Mein New Yorker Substack- und Laufenthusiasten-Kollege Alex Wolfe, der vor einiger Zeit zu Fuß bis Philadelphia ging, formuliert es in seinem Newsletter wie folgt:

„Walking from New York City to Philadelphia is to intimately experience violent urban planning done in the name of the automobile. I do not walk because I hate cars, nor do I wish to dismantle the auto industry. However, it’s nearly impossible not to feel some of its effects after walking long hours at a time along busy streets. If the smell of gasoline and exhaust doesn’t get you, then perhaps the amount of trash or relentless hum of traffic will.“

Ich habe ein wenig die Sorge, dass wir diesen mittlerweile erkannten Fehler zugunsten des Radverkehrs wiederholen.

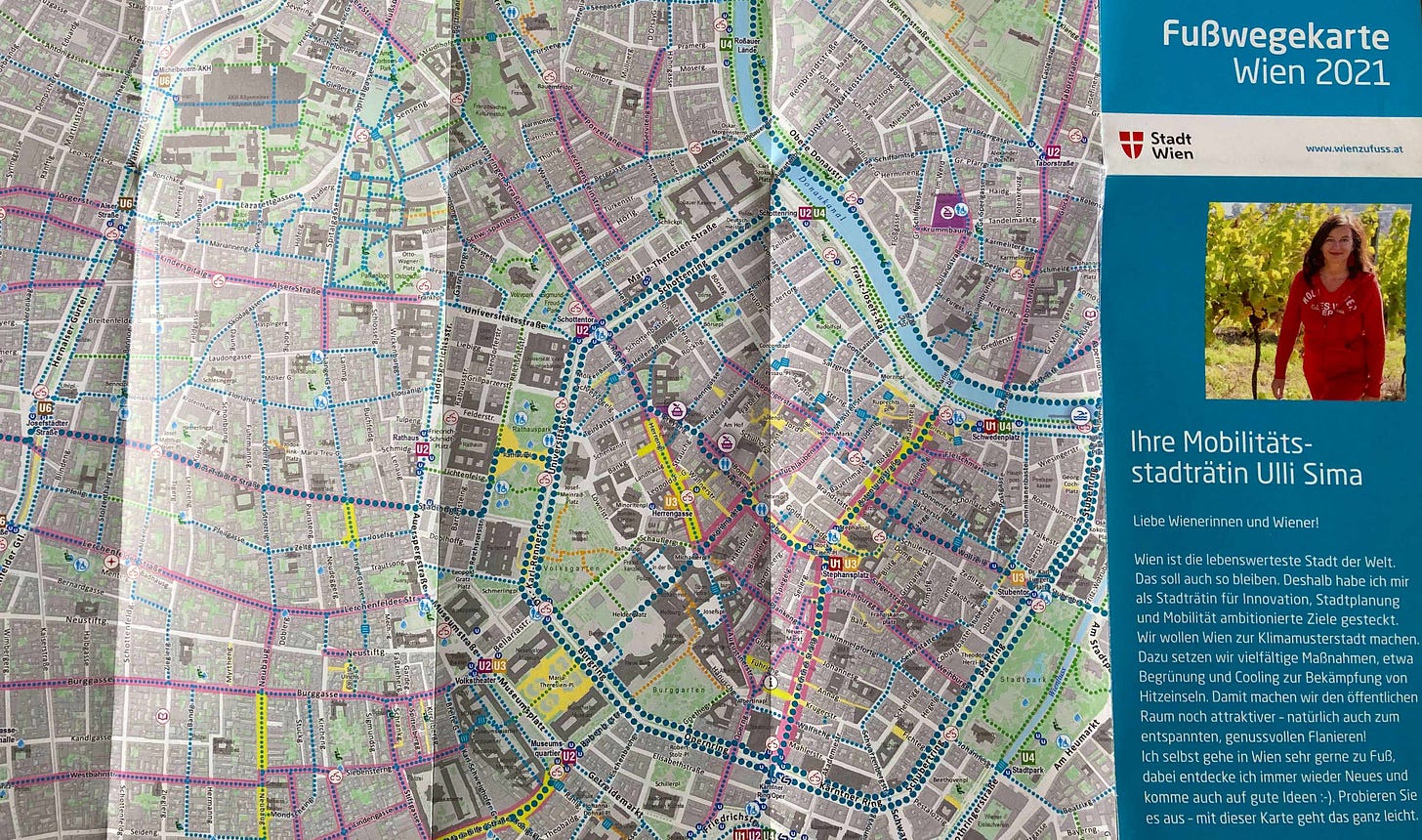

Doch es gibt kleine Anzeichen, dass auch manche Stadt noch rechtzeitig die Existenz der Spezies Fußgänger:innen bemerkt und vielleicht sogar ihr Potential nutzt. Die Stadt Wien macht etwa bewusst Werbung fürs Gehen, verteilt eine „Wien zu Fuß“-Karte und stellt regelmäßig Tipps für schöne Strecken oder Interviews mit Flaneur:innen ins Netz.

In Berlin wurde das Mobilitätsgesetz, das die Verkehrswende vorantreiben soll, Anfang des Jahres um des Aspekt des Fußverkehrs ergänzt. Nun sollen Ampelschaltungen in Zukunft mehr Rücksicht auf Gehende nehmen, mehr Straßenlaternen für mehr gefühlte Sicherheit sorgen, und auch sonst soll zusätzliches Personal in den Ämtern mehr für Fußgänger:innen tun.

Hinzu kommen digitale Verbesserungen, etwa Cool Walks aus Barcelona. Per App oder Web kann man sich auf der Suche nach der besten Route die schattigste Variante empfehlen lassen – in einer spanischen Stadt in Zeiten des Klimawandels eine hervorragende Idee. Leider erfordert das Angebot einiges Wissen über Häuserhöhen und Sonnenstände, sodass es derzeit nur für ein Viertel zur Verfügung steht.

Bessere Infrastruktur und smarte Angebote: Als Schritt in die richtige Richtung lasse ich das durchgehen. Bleibt nur das Problem der Zeit und Muße, die eine Entscheidung für jeden Fußweg erfordert. Was uns zum Schluss und zwei krassen Erkenntnissen der vergangenen Monate meinerseits bringt.

Auf überraschend vielen Mittelstrecken ist man zu Fuß in Berlin nicht viel langsamer als mit Auto, Bus oder Bahn. Zumindest nicht, wenn man wie ich gerne den Puffer für die Top 3 der S-Bahn-Ansagen („Zug entfällt“ / „Zug verkehrt derzeit unregelmäßig“ / „Bitte benutzen sie ab Gesundbrunnen den Schienenersatzverkehr“) bzw. die Suche nach einem Parkplatz einplant. Außerdem macht so ein Spaziergang an der frischen Luft dreieinhalbmal so viel Bock und gute Laune wie eine Runde auf dem Stepper im Gym, und das Gefühl, für nichts Zeit zu haben, ist eh sowas von 2019.

Urbanes andernorts

Derzeit haben die Menschen in Tokio wenig Lust auf Olympische Spiele. Die Version von 1964 hat jedoch die Stadt, in der sie heute leben, fundamental geprägt (City Lab).

Aus der beliebten Reportage-Kategorie „Die schlimmsten Wohnungssuch-Geschichten der Anderen“ diesmal: als Drei-Kind-Familie in Berlin (Berliner Zeitung).

Andere Städte haben neue Parks. New York hat Little Island, gelegen auf einer künstlichen Insel im Hudson River am Pier, wo einst die Überlebenden der Titanic an Land gingen, und extremst durchdesignt (Geo).